お知らせNews

未経験者が10年続く3つ...

当教室の門下生は全員が未経験から剣詩舞を始めています。現在通われている方の中には、このように長く・・・

続きを読む

2026年1月稽古日程

皆様、こんにちは。新しい年、2026年がいよいよスタートします!心機一転、新しい習い事を・・・

続きを読む

錦凰流の型について

錦凰流の型について錦凰流では、宗家・荒井龍凰による直接指・・・

続きを読む

剣詩舞ステージのご案内

日本の伝統芸能「吟剣詩舞」をあなたのイベントへ日本の伝統芸能・吟剣詩舞の魅力を訪日外国人向け・・・

続きを読む

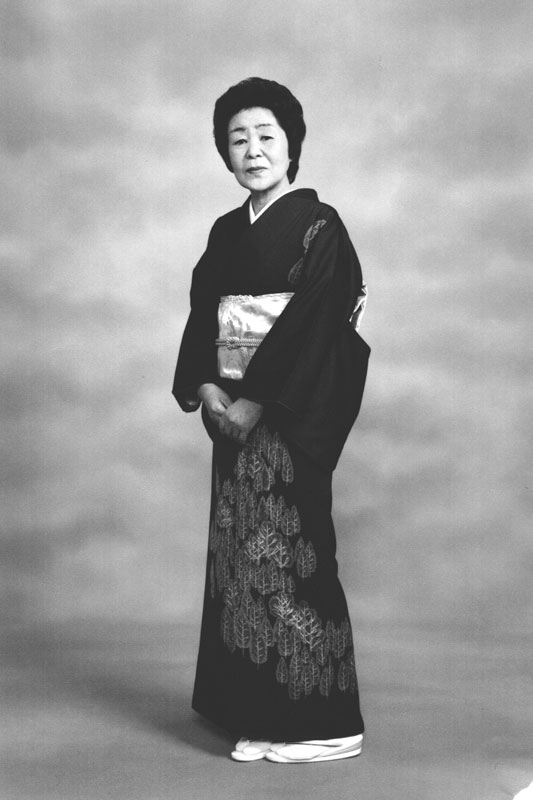

吟詠吟舞錦凰流の始まりは明治44年(1911年)、初代宗家・松木錦凰の誕生にさかのぼります。

当時の日本は、詩吟が隆盛を極めた時代。そうした中で松木錦凰は、声の芸術である「吟」に、身体表現としての「舞」を取り入れることで吟舞を創造しました。吟と舞を一体とした表現が現在の「吟詠吟舞錦凰流」の礎となりました。

流派の拠点を東京へ移し、詩吟・剣舞・詩舞に加え、朗読・脚本・舞台演出など多角的な表現活動に着手。

舞台芸術としての吟詠吟舞の魅力を都市文化に浸透させました。

舞の技術力と芸術性に優れ、特に扇子の扱いや舞台上での華やかな存在感に定評が ありました。その表現力は、観る者の心を惹きつけるものがあり、錦凰流の舞の完成度を一段と高めました。

日本文化の国際的な発信にも力を注いでいます。オックスフォード大学(英)、シドニー大学(豪)など海外の大学でも特別授業を開催し、伝統芸能の魅力を世界へと広げています。

錦凰流は、「基礎の徹底」と「品格ある表現」を重んじます。

舞では、すり足・体幹・重心移動などを軸に、美しい所作を身につけることを重視。吟では、正確な発声・詩の情感・心のこもった表現に焦点を当て、身体と心を共に育む芸の道を歩みます。

吟剣詩舞(ぎんけんしぶ)は、伝統芸能の一つで、「吟詠(ぎんえい)」「剣舞(けんぶ)」「詩舞(しぶ)」の3つの要素を含んだ総称です。

古くから続く日本文化を基にしながらも、現代に生きる私たちが日本語の美しさや精神性を身体で感じ、表現する芸道として、多くの人に親しまれています。

詩に節(メロディ)をつけて声に出して詠う日本の伝統的な声の芸術です。

漢詩や和歌、新体詩などを題材に、感情や情景を“声ひとつ”で表現します。

詩の内容に込められた思いや情景を想像しながら、言葉の美しさを声で伝えることが吟詠の醍醐味です。

吟詠に合わせて、日本刀や扇を手に舞う、力強さと気迫を持った舞踊です。

古武道の型や居合術の所作が取り入れられており、剣士のような凛とした姿勢、精神性を大切にします。

動きは力強く、構えや斬る所作に美学が込められています。

刀を持つことで、舞台上での緊張感や詩の持つ勇ましさを体現できるのが剣舞の大きな魅力です。

同じく吟詠に合わせて舞う舞踊ですが、こちらは主に「扇子」を使い、優雅でしなやかな動きが特徴です。

詩に込められた情景や感情を、舞によって繊細に表現します。

恋や自然、人生の機微など、表現する題材は幅広く、抽象的な心の動きを扇の動きや姿勢で描き出すことで、観る人の心を惹きつけます。

「難しそう」「自分にできるか不安」——そう感じている方こそ、ぜひ一度体験してみてください。

ほとんどの方が未経験からスタートしています。

身体で日本語の美しさを味わいながら、自然と姿勢が整い、礼儀や所作も身についていきます。

声を出す心地よさ、身体を動かす気持ちよさ、そして自分の中の静けさに気づく時間。

そんな体験が、きっと日常をより豊かにしてくれるはずです。

吟詠吟舞錦凰流では、詩吟(吟詠)・剣舞・詩舞を通じて、日本の伝統文化の美しさと精神性を学ぶことができます。

初心者の方も安心して始められるよう、基礎から丁寧に指導いたします。

漢詩や和歌に節をつけて吟じる芸道

声だけで詩の情景や心情を表現します

吟詠に合わせて刀や扇を使って舞う武舞

武士道の精神や気迫を表現します

吟詠に合わせて主に扇を用いて舞う芸術舞踊

風景や恋愛、心の機微などを表現します

毎週土曜日

平日 17:30〜20:30

(各30〜60分マンツーマン)

施設予約可の場合は不定期で追加稽古あり

体験稽古のお申込み

稽古体験は2,000円です

お気軽にお問合わせください

入門にあたっての説明

稽古の内容・費用・日程・振替の

基本事項についてご説明いたします

稽古スタート

道具の準備などもしっかりサポート

初期は貸出からでも可能です

無理なく、ご自身のライフスタイルに合わせて続けていただける料金体系です

ご予定に合わせて「2コマ連続」での受講も可能です。

お忙しい方には、ライフバランスに合わせて通える「都度レッスン制」のプログラムもご用意しております。

目的や進度に応じた各種プログラムもございます。

詳細はお気軽にお問い合わせください。

3月

3月 5月

5月 6月

6月 7月

7月 8月

8月 9月

9月 10月

10月

舞台出演費用は約4,000円/回です

(舞台の出演は任意です)